Vom Leitgedanken zur messbaren Wirkung

In unserem Leitfaden „Klimaschutz im Museum“ (2023) heißt es: „Museen können Visionen einer besseren Zukunft verbreiten und als Multiplikatoren einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten.“ Doch wie lässt sich wirklich feststellen, ob Veranstaltungen und Programme beim Publikum ankommen und gesellschaftliche Wirkung entfalten?

Die Teilnehmenden lernten, wie die Sustainable Development Goals (SDGs) als Zielrahmen für museale Aktivitäten genutzt werden können und welche Methoden der Wirkungsmessung sich dafür eignen.

Theorie trifft Praxis

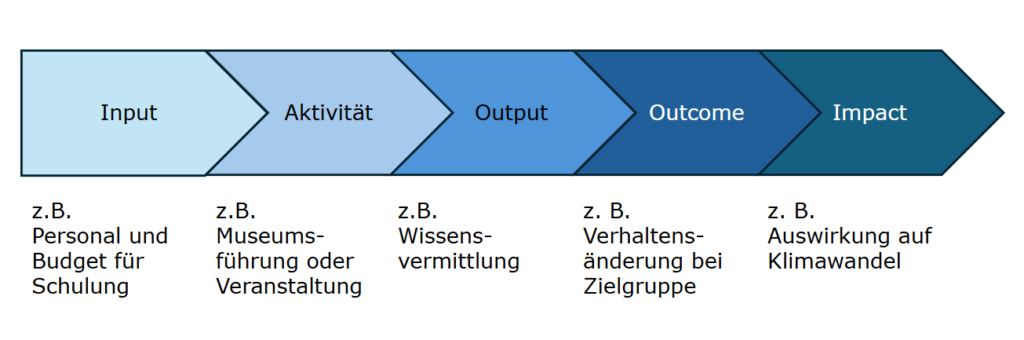

Die theoretische Grundlage bildet die Impact Value Chain: Sie beschreibt den Weg von den eingesetzten Ressourcen (Input) über die geplanten Aktivitäten und deren direkte Ergebnisse (Output) bis hin zu den Veränderungen bei den Zielgruppen (Outcome) und schließlich zu den langfristigen Wirkungen auf Gesellschaft und Umwelt (Impact).

Diese sogenannte Wirkungskettenlogik macht nachvollziehbar, wie einzelne Schritte aufeinander aufbauen und letztlich zu gesellschaftlicher Wirkung führen. Im Workshop lag der Fokus auf Outcome und Impact, also auf den messbaren Veränderungen bei den Zielgruppen und in der Gesellschaft.

Als Methoden zur erfolgreichen Impact-Messung wurden sowohl quantitative (z. B. Online-Fragebögen, statistische Auswertungen wie Kontaktlisten oder Einwohnerstatistiken) als auch qualitative Methoden (z. B. Kurzinterviews, Experteninterviews, Mystery Visiting, Checklisten oder Protokolle) vorgestellt.

Wichtig dabei: Datenerhebungen sollten so gestaltet sein, dass sie regelmäßig überprüft und mit den zugrunde liegenden Annahmen über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge abgeglichen werden können. So wird sichtbar, ob die geplanten Aktivitäten tatsächlich zu den gewünschten Outcomes und Impacts führen oder ob Anpassungen notwendig sind.

Praxisbeispiele: Vom Ziel zur Wirkung

In einem Praxisteil konnten die teilnehmenden Museen anhand mitgebrachter Beispiele Zielkennzahlen und Methoden für die Impact-Messung entwickeln. Beispielhaft sind hier ein paar Projekte angebracht:

- Aufenthaltsqualität im Foyer: Ein Museum wollte die Willkommenssituation familienfreundlicher gestalten und damit zum SDG 10 (Weniger Ungleichheiten) beitragen. Die Wirkung kann durch gezielte Beobachtungen, Feedbackbögen und ergänzende Fotodokumentationen sichtbar gemacht werden.

- Kindermuseumsnacht: Hier lag der Fokus auf Netzwerkbildung, Förderung kultureller Teilhabe und der Akquirierung neuer Besuchsgruppen als Beitrag zu SDG 4 (Hochwertige Bildung). Geeignete Messmethoden sind u. a. Besucherzahlen und direkte Befragungen.

- Workshops: Ihre Wirkung kann pragmatisch über kurze Feedbackbögen im Nachgang erfasst werden.

Empfehlungen für die Praxis

Folgende Handlungsempfehlungen konnten die Teilnehmer:innen aus dem Workshop mitnehmen:

- Konkretes Ziel festlegen

Die Wirkungsziele von Veranstaltungen und Projekten sollten von Anfang an klar definiert und auf ein zentrales Ziel fokussiert werden.

Beispiel: Eine Sonderausstellung hat das Ziel, junge Menschen für Klimaschutz zu sensibilisieren. Messbar wird dies beispielsweise über die Anzahl jugendlicher Besucher:innen und qualitative Feedbacks zu konkreten Verhaltensänderungen.

- Messmethoden festlegen

Es sollten qualitative und quantitative Aspekte berücksichtigt werden.

Beispiel: Eine thematische Führung kann über Besucherzahlen (quantitativ) und kurze Interviews zu Lernerfahrungen (qualitativ) evaluiert werden.

- Daten praxisnah erheben

Geeignete Methoden sind Feedback, Beobachtungen oder Mystery Visiting.

Beispiel für Mystery Visiting: Eine Person besucht anonym eine Ausstellung und achtet dabei gezielt auf Barrierefreiheit (z. B. Beschilderung, Zugänglichkeit für Rollstuhlnutzende, Verständlichkeit der Texte). Nach dem Besuch dokumentiert sie ihre Eindrücke mithilfe eines standardisierten Fragebogens. Auf diese Weise können Museen realitätsnah prüfen, ob ihre Angebote tatsächlich inklusiv und besucherfreundlich sind.

- Wirkungskettenlogik nutzen

Die Schritte von Input zu Impact sollten nachvollziehbar dokumentiert werden.

Beispiel: Input = Fortbildung der Museumspädagog:innen, Output = durchgeführte Workshops, Outcome = gesteigerte Kompetenzen bei Schüler:innen, Impact = verbesserte Bildungsgerechtigkeit.

- Pragmatisch bleiben

Nur messbare Aspekte erfassen und den Aufwand realistisch planen.

Beispiel: Statt komplexe Langzeitstudien anzulegen, reicht es bei kleineren Projekten oft, kurze Feedbackbögen auszuwerten.

Fazit

Der Workshop „Experimentierfeld Wirkungsmessung“ machte deutlich, dass Museen ihre Rolle als gesellschaftliche Multiplikatoren konkret gestalten können. Wirkungsmessung hilft dabei nicht nur, den gesellschaftlichen Beitrag sichtbar zu machen, sondern auch interne Prozesse zu reflektieren, die Selbstwirksamkeit zu stärken und Erfolge an Fördergeber:innen und Partner:innen kommunizierbar zu machen.